这篇文章是对之前[恒星光度等级:吸收线的线宽是什么?]的一续。

如果你想深入了解恒星的光度等级,请阅读以下文章,然后阅读下面的内容。

1. 耶基斯分类法(M-K分类法)

耶基斯天文台的摩根(William W. Morgan)和基南(Philip C. Keenan)利用恒星的温度和光度效应,在H-R图上二维分类恒星种类。

他们利用受表面重力影响的吸收线的线宽来决定光度等级。

简单来说,即使恒星温度相同也存在大小不同的系列。

这被称为M-K分类法。

体积大的恒星在光谱中由于恒星的光度效应显示了如下特点。

温度高的恒星的中性氢线的线宽变窄,强度增强。

由于表面密度低,重组减少,电离元素的线变强。

如果是相同的光谱型,主序星的表面温度比巨星的表面温度更高。

2. 在H-R图上恒星显示不同的原因

在H-R图上,即使恒星的表面温度相似,等级不同的原因是大小差异。

即使恒星温度相同,但恒星体积更大时显得更亮。

就像看到一个10瓦的电灯泡与集合了100个同样亮度的灯泡的区别。

按照以下顺序了解此内容。

1)根据斯特藩-玻尔兹曼定律,温度为T的单位面积辐射的能量如下。

2)由于恒星的形态接近半径为R的球形,因此可以如此表达恒星辐射的总能量(光度,L)。光度等于球体表面积与单位面积辐射的能量相乘的值。

3) 代入1)的公式得到如下公式。

4) 上述公式意味着即使是相同的光谱型(相同T),光度(L)越大,半径(R)越大。

在高中教育过程中,可以理解为光度等级仅仅是“大小差异”。

但真正的科学学生可能会对吸收线的线宽和恒星大小之间的关系感到好奇。

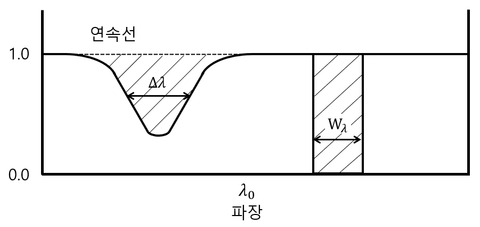

3. 光度效应 - 恒星温度与线宽

假设观测两个温度和化学成分相似的恒星的巴尔末吸收线。

如果恒星没有特异性强磁场,可以认为线宽增加的因素1)、2)、4)是相同的。

那么最后剩下的3),即斯塔克效应影响了线宽的差异。

我们观测的恒星光谱是光学深度为1(τ = 1)时发出的光,因此恒星表面密度差异表现为吸收线的线宽差异。

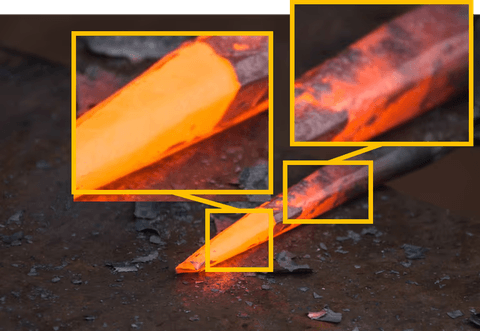

在恒星演化过程中,当核中的氢耗尽后开始引燃氦,导致体积增大。

这一阶段称为巨星阶段,此时恒星体积极其增大。

随着恒星体积增大,表面重力减弱,表面大气压力和密度降低。

因此吸收线的线宽变窄。

这种效果称为光度效应(或表面重力效应、压力效应)。

即使是相同的A型恒星,由于恒星大小不同也会显示不同的吸收线。按如下顺序考虑。

1) 恒星大小:超巨星>主序星>白矮星

2) 恒星表面重力(密度):超巨星<主序星<白矮星

3) 吸收线的线宽:超巨星<主序星<白矮星

以下图片显示了高级演化阶段的恒星光谱。

如上图所示,水平分支巨星或漸近巨星分支中的恒星比白矮星(White Dwarf)显示更宽的线宽。

4. 划分恒星光度等级的标准

耶基斯天文台的摩根和基南利用光度效应对恒星族群进行了分类。

由于恒星体积大,表面重力弱,使得大气密度降低,产生各种效应,这称为光度效应。

在H-R图上恒星位置不同的原因在于其大小不同。

恒星光度等级最终表示即使恒星表面温度相同,星种仍可能不同。

在本文中,我们深入探讨了光度等级这一恒星分类法。

下一篇文章可能会涉及H-R图或线宽增加的因素。

希望这对您的学习有所帮助。

댓글을 불러오는 중...