今回の記事は地球科学1の内容の中で黒体放射について扱おうと思う。

星のスペクトル型、光度階級、または黒体放射理論の歴史が気になる人は以前の投稿を参考にしてほしい。

まず黒体放射の話をする前に、エネルギー伝達方式を3つ知ってからこの記事を読もう。

それを知らない場合は以下の投稿を参考にしてほしい。

1. 物体の温度と放射の関係

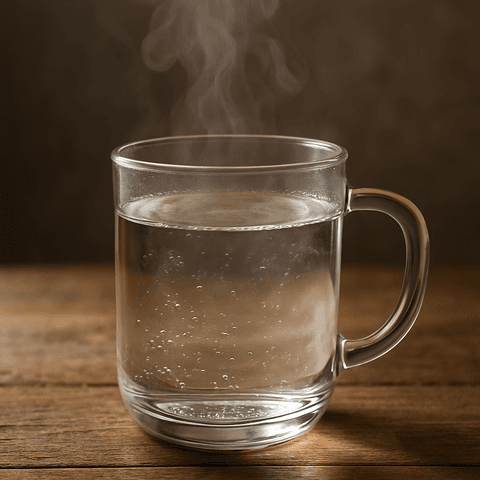

上の写真は熱く加熱された金属を撮影したものだ。写真を見ると一目でどの部分が最も熱いのかが分かる。

まさに最も明るい端の付近が最も温度が高い部分であろう。

これ以外にもよく見ると色も少し違う。

物体の温度が高い部分はオレンジ色で、低い部分はより赤い色であることが分かる。

これは物体の温度によって放出する放射エネルギーの量と、最大エネルギーを放出する波長が異なるために現れる現象だ。

これを定量的に研究し計算することで物体の色と明るさだけで物体の温度を推測することができる。

これがまさに'放射法則'である。

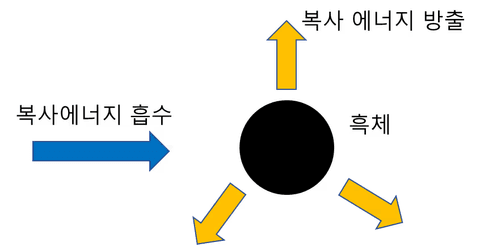

2. 黒体とは何か?

放射法則はすべての物体を'黒体'というものと仮定し始まる。

黒体とは、角度と関係なく入ってくるすべての放射エネルギーを吸収し、吸収した放射エネルギーをすべて放出する理想的な物体である。

黒体の温度が高くなければ、可視光線を照らした時に黒体はすべての波長の光を吸収し完全に黒く見えるだろう。

このような黒体を仮定する理由は何だろうか?

上の写真は黒い革を撮影したものだ。光が当たる所は明るく見え、影ができる所は暗く見える。

これは黒い革の表面が光を一部反射するためである。

一般的に黒色は光を吸収する色として知られているが、すべての物体では光の吸収と反射が同時に起こる。

また、物質の種類によって反射率(光を反射する程度)も異なる。

したがって黒体を仮定すると粒子の種類、角度による放射の反射率を考慮する必要がなくなるので式が簡単になる。

3. 黒体放射

温度が高い黒体は周囲にエネルギーを放出するが、黒体の温度が一定の時に放出する放射を黒体放射という。

そして放射は電磁波の形で熱が伝達されることである。

電磁波は波長、振動数によって電波、マイクロ波、赤外線、可視光線などに区分することができる。

黒体はすべての電磁波範囲にわたってエネルギーを放出する。

しかし問題は波長ごとに放出するエネルギーの量が異なることであり、さらに黒体の温度によって放出する程度が変わるということである。

これを定量的に計算した式がプランクの放射法則である。そしてこれをグラフにしたのがプランク曲線である。

4. プランク曲線

プランク曲線は黒体が放射するエネルギーの強度を、放射する波長に応じて表したものである。

例えば絶対温度が5,000kで一定の黒体は可視光線範囲で最も多くのエネルギーを放出し、紫外線や赤外線ではより少ないエネルギーを放出する。

そして放出するエネルギーの総量(プランク曲線下の面積)を見ると、温度が高いほどより多くのエネルギーを放出する。

ヴィーンの変位法則とシュテファン・ボルツマン法則は温度によるプランク曲線の変化をよく説明している。

5. ヴィーンの変位法則

ヴィーンの変位法則は黒体がエネルギーを最大に放出する波長は黒体の温度が高いほど短くなるということである。

上のグラフで見ると、黒体の温度が高ければ高いほどピーク点(エネルギーを最大に放出する波長)が左に移動するのが分かる。

これを数式で表現すると以下のようになる。

毎回言うことだが試験で定数は覚える必要はない。 重要なのは、エネルギーを最大に放出する波長(λ max)と黒体の温度(T)が反比例するということである。

これを活用すると最大エネルギーを放出する波長を知っているなら、黒体の温度を求めることも可能である。

ヴィーンの変位法則を利用して太陽が放出する放射の強度が最大の波長を求めてみよう。

太陽の表面である光球は温度が約5,800kである。これを温度Tに代入すると以下のような値が出る。

私たちが一般的に知っているように、太陽は可視光線範囲で最大の放射エネルギーを放出する。

6. シュテファン・ボルツマン法則

シュテファン・ボルツマン法則は黒体が放出する放射エネルギーの総量に関する公式である。

黒体が放出する放射エネルギーの総量は各波長で放出するエネルギーの合計であり、プランク曲線下の面積と同じであり、これを数式的に表現すると以下のようになる。

Eは黒体が放出する放射エネルギーの総量であり、Tは黒体の温度である。

この数式で前後の煩わしい定数シグマと単位を除けば以下のようになる。

黒体が放出するエネルギーの総量は温度の4乗に比例するということである。

温度が高い黒体は温度が低い黒体よりも多くのエネルギーを放出する。

7. 結論

上記内容の中で重要な点を要約するなら以下のとおりである。

黒体は電磁波のすべての波長で放射エネルギーを放出する。

温度が高い黒体は温度が低い黒体よりも単位時間にすべての波長でより多くのエネルギーを放出する。

黒体が放出するエネルギーが最大の波長の長さは黒体の温度に反比例する。 - ヴィーンの変位法則

黒体が単位時間に、単位面積当たり放出するエネルギーの総量は黒体の温度の4乗に比例する。 - シュテファン・ボルツマン法則

記事を書いているうちに少し長くなってしまったが、生徒たちが黒体放射を理解するのに役立てばと思う。

次回の記事では星を黒体と仮定する理由について簡単に書いてみようと思う。

댓글을 불러오는 중...