今日の記事は、光学的深さ、伝達方程式に続いて、これを利用した太陽の周辺減光について説明してみようと思う。

1. 周辺減光とは?

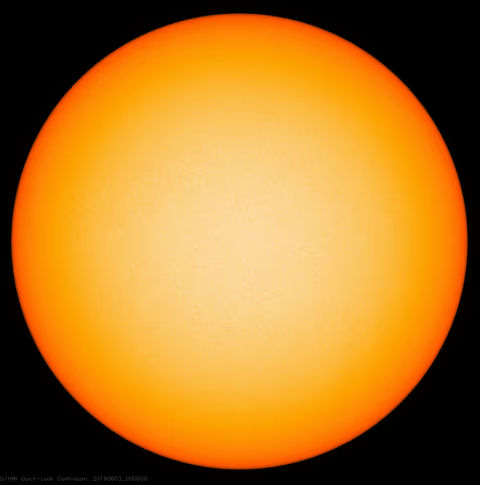

周辺減光(limb darkening)とは、太陽のような恒星を見たとき、中心部から縁にかけて明るさが減少する現象を言う。

これを理解するためには光学的深さ、そしてステファン-ボルツマンの法則についての理解が必要だ。

2. 周辺減光が起こる理由

太陽の表層である光球は光学的深さが大体1になる地点だ。

光学的深さについてのより詳しい議論は以前の記事を参照してほしい。

ここでの問題は、光学的深さが1になる地点が太陽を見る方向に応じて異なるということだ。

以下の図と説明を見ましょう。図と説明は2019年中等任用試験(1次)地球科学専門B 6番問題である。

ちなみにこの図と説明の資料は誰でも自由に利用可能であり、すべての著作権は韓国教育課程評価院にある。

◦ (a)図(a)でOは太陽中心、Cは太陽円盤の中央地域、Iは中間地域、Lは縁地域を意味し、dは同じ幾何学的深さ、R⊙は太陽の半径を意味する。

◦ 図(b)で地球に到達した光が出発した点は光学的深さが1になる地点を意味し、dc, di, dlはそれぞれ太陽円盤中央、中間、縁地域から太陽の光球上部までの光学的深さが1になる地点までの距離である。

上記の図を利用すると周辺減光を少し簡単に理解できる。

周辺減光が起こる理由は、天体を見る方向により光学的深さが1の地点の深さが異なるためである。

太陽の中心方向をのぞくと、視線方向と幾何学的中心方向が同じなので深いところを見る。

しかし、太陽の縁に行くほど視線方向と太陽の幾何学的中心方向が異なり、やや浅いところを見る。

これが理解しにくければ以下の図を見てほしい。

もっと簡単に理解を助けるため、高温、高密度の部分を極端に表示してみた。

星の物理的性質は太陽中心からの幾何学的な半径Rに関連している。

したがって、点Oを中心に円を描くと上記のような形になる。

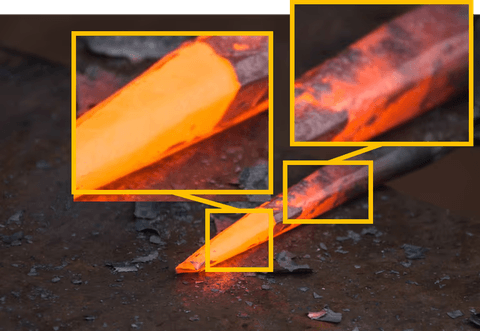

C地点では光学的深さが1の地点が高温高密度の部分に到達できるが、L地点では高温高密度の地点に到達できない。

見る地点の深さが異なれば以下のような2つの違いが生じる。

1) 光学的深さが1の地点の温度が異なる。

2) 光学的深さが1の地点の大気密度が異なる。これをそれぞれ詳しく話してみましょう。

1) 光学的深さが1の地点の温度が異なると...?

|  |

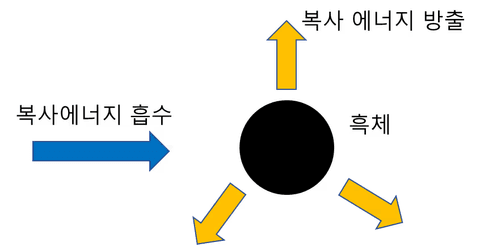

ステファン-ボルツマンの法則によれば、黒体が放出する放射の総量は温度の4乗に比例するため、温度が高い地域を見るほどより多くの放射を観測可能となる。

上の右側の図を見ると、光球に近づくほど温度が高い。

光学的深さが1になる地点がより深いほど温度が高く、温度が高いとより多くの放射を放出するので明るく見える。

したがって、もう少し深い地点で放出された光ほど明るく、より浅いところから発する光ほど暗く見える。

これで疑問が半分解けたように思えるが、まだ完全には解決していない。

上の画像でそれぞれの円は光球上部から光学的深さが1になる地点までを半径とする円を描いたものである。

光球の表面から光学的深さが1になる地点までの距離が一定しておらず、中心部から離れるほど大きくなることがわかる。

これは太陽大気の密度と関係がある。

2) 光学的深さが1の地点の大気密度が異なると...?

大気の密度が異なると消光量も異なる。

消光量が異なると同じ光学的深さ1に到達するための距離も異なる。

だから、太陽中心に近い大気ほど高い消光が起こり、したがって光学的深さ1に到達するための距離が短い。

これにより、太陽の周縁部に行くほどより長い消光距離を持つのだ。

3. 結論 : 周辺減光が起こる理由

太陽を観察するとき周辺減光が起きる理由は以下の通りだ。

1) 太陽が球形であるため、太陽の縁へ行くほど温度と密度の低い大気を見る。

2) 温度が低いとステファン-ボルツマンの法則にしたがってより少なく放射される。

3) 密度が低いと低い不透明度を持つ。

4. 終わりに : 2019年地球科学任用専門B 6番

最後に、この問題の一つの質問が非常に興味深かった。

図(c)を参考にして、太陽の低高度(0〜500 km)と高高度(500〜800 km)のどちらが明るさにより寄与するかを書くこと。

これはグラフでの光学的深さを見ると、太陽の高高度は光学的に非常に透明であることがわかる。

また、光学的深さの変化量、高度変化量を光学的深さの微小分に入れて平均的な密度を求めると、太陽の低高度がずっと密度が高いことがわかる。

したがって低高度が高高度に比べて密度、温度、そして不透明度が高いので、明るさにより多く寄与する。

最後に問題のオリジナルを付けて記事を終える。

댓글을 불러오는 중...