この記事は以前の[星の光度階級:吸収線の線幅とは何か?]から続く記事です。

星の光度階級を深く理解したい場合は、以下の記事を読んでみましょう。

1. ヤーキス分類(M-K分類)

ヤーキス天文台のモーガン(William W. Morgan)とキーナン(Philip C. Keenan)は星の温度と光度効果を利用して星の種類をH-R図上で2次元的に分類しました。

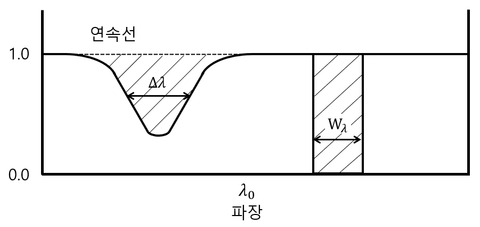

表面重力に影響を受ける吸収線の線幅を利用して光度階級を決定しました。

もう少し簡単に言うと、星の温度が同じでもサイズが異なる系列が存在するということです。

これをM-K分類法と呼びます。

体積の大きい星はスペクトラム上で星の光度効果により次のような特徴を示します。

温度が高い星の中性水素線の線幅が狭くなり、強度が強くなります。

表面密度が低いため再結合が少なく、イオン化された元素の線が強くなります。

同じ分光型なら主系列星の表面温度が巨星の表面温度より高いです。

2. H-R図上で星が異なる理由

H-R図上で星の表面温度が似ているにもかかわらず等級が異なる理由はサイズの違いによるものです。

星の温度が同じでも星のサイズが大きければより明るく見えます。

あたかも10W電球1個を見ることと同じ明るさの電球を100個集めた場合の違いのようなものです。

この内容を以下の順序で定量的に理解してみましょう。

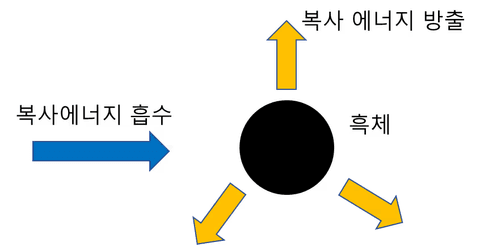

1) ステファン・ボルツマンの法則に従って温度Tの単位面積から放出されるエネルギーは次のようになります。

2) 星の形は半径Rの球形に近いため星が放出するエネルギーの総量(光度、L)は次のように表現できます。星の光度は球の表面積に単位面積当たりの放出エネルギーを掛けた値と同じです。

3) ここに1)の式を代入すると以下の式が得られます。

4) 上の式は同じ分光型(同じT)であれば光度(L)が大きいほど半径(R)が大きいことを意味します。

高校の教育課程では星の光度階級は単純に『サイズの違い』で分けたと考えても問題ありません。

しかし本格的な理科系学生なら吸収線の線幅と星のサイズがどう関係しているのか気になることでしょう。

3. 光度効果 - 星の温度と線幅

温度と化学組成が似ている2つの星のバルマー吸収線を観測すると仮定します。

星が特異に磁場が強くない限り、線幅の増加要素1)、2)、4)は同じと考えられます。

そうすると最後に残る3)、つまりシュタルク効果が線幅の差に影響を与えます。

私たちが観測する星のスペクトルは光学的深さが1の地点(τ = 1)で放出される光なので星の表面密度差が吸収線の線幅の差として表れます。

星の進化過程で核の水素が枯渇するとヘリウム燃焼を開始し、サイズが大きくなります。

この段階を巨星段階と呼び、この時に星のサイズが非常に大きくなります。

星のサイズが大きくなると表面の重力が弱まり、表面大気の圧力と密度が減少します。

これにより吸収線の線幅が狭くなります。

このような効果を光度効果(または表面重力効果、圧力効果)と呼びます。

同じA型の星でも星のサイズによって異なる吸収線を示します。以下の順序で考えてみましょう。

1) 星のサイズ : 超巨星>主系列星>白色矮星

2) 星の表面重力(密度) : 超巨星<主系列星<白色矮星

3) 吸収線の線幅 : 超巨星<主系列星<白色矮星

下の画像は高進化段階にある星のスペクトルを示しています。

上の画像のように水平巨星列や漸近巨星列にある星よりも白色矮星(White Dwarf)で広い線幅が現れます。

4. 星の光度階級を分ける基準

ヤーキス天文台のモーガンとキーナンは光度効果を利用して星の種類を区分しました。

星のサイズが大きいと表面重力が弱く、気圧が低くなるため様々な効果が現れますが、これを光度効果と呼びます。

H-R図上で星の位置が異なる理由はサイズの違いによるものです。

星の光度階級は結局、星の表面温度が同じでも星の種類が異なることを意味します。

今回の記事では星を分類する方法の1つである光度階級について深く調べました。

次の記事はH-R図や線幅増加の要因について書いてみようと思います。

勉強に役立つことを願います。

댓글을 불러오는 중...