色―色図とバルマー・ジャンプについて後輩たちから多く質問を受けた記憶がある。

それにもかかわらず、色―色図に関する情報がインターネット上にあまりないようなので、この記事を残しておく。

一般的に恒星の特性を表すときには色―等級図がよく使われる。

中等教育課程に登場するのもまた色―等級図である。

今日はそれよりもう少し踏み込んで色―色図について書いてみたい。

1. 色―色図

色―色図は色―等級図とは異なり、両軸が互いに異なる色指数で表されているグラフである。

X軸は (B-V)、Y軸は (U-B)で構成されている。

色―色図では、通常の色―等級図では見られない独特な形状のグラフが現れる。

特に、グラフが黒体放射を仮定したグラフに対して主系列星・超巨星によって異なる形で表れるという点も独特な特徴である。

では、色―色図でこのような違いが生じる理由は一体何だろうか?

2. 色―色図とバルマー・ジャンプ、Uフィルター

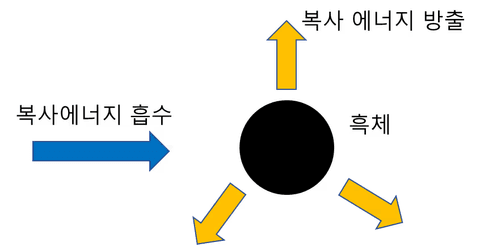

色―色図で黒体を仮定した物体のグラフは直線的な形で表れる。

黒体を仮定すると完全にプランク曲線に従うため、この法則により完全な直線が現れるのである。

しかし、実際の主系列星と超巨星が色―色図で異なる形を示すのは、以下の3つの理由による。

水素吸収線によるバルマー・ジャンプ

U, B, Vフィルターの波長領域

主系列星―超巨星の密度差

1) バルマー・ジャンプ (Balmer jump)

前回のポスティングでも扱ったが、一般的な恒星の分類にはハーバード天文台の Cannon 分類法が使われ、これは恒星の水素バルマー線の強さによって分類されたものである。

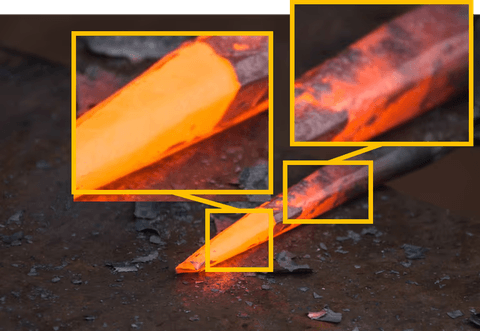

水素バルマー線とは、水素の n=2 準位から励起される原子が吸収した光子による吸収線である。

水素準位 n=2 にある水素原子を電離させる光子よりも短い波長を持つ光は、水素によって吸収され、水素は電離される。

したがって、λ = 3648Å(364.9μm)より波長の短い光子はすべて水素の電離に使われ、吸収(連続的に吸収)される。

上のグラフで x 軸は波長、y 軸は各波長ごとのフラックスを表す。

図から見ると、波長3600~3800Å の間でフラックスが急激に減少していることがわかる。

「D」はB型星での最初のバルマー系列吸収線であり、D より短い波長はすべて水素の電離に伴う光子の吸収によって現れるものである。

このような現象をバルマー・ジャンプ (Balmer jump)と呼ぶ。恒星のスペクトルを見ると、バルマー系列でのフラックスが急激にジャンプするように変化するためである。

2) U - B - V 等級系

上で述べたバルマー・ジャンプの効果に加え、観測機器の効果が重なると、色―色図のグラフがどのように現れるのかを理解しやすくなる。

恒星を観測する際、それぞれの単色フィルター・広帯域フィルターに応じて観測可能な波長の領域が存在する。

例えば単色フィルターには Hα フィルターがあり、広帯域フィルターには U, B, V フィルターがある。

色指数は広帯域フィルターによる値であり、U フィルターは 3650Å、B フィルターは 4400Å、V フィルターは 5500Å の波長に重点を置いて分布している。

バルマー・ジャンプは 3648Å の波長に重点を置いているため、特にU フィルター等級において最も大きな影響を受ける。

したがって、A0 型(表面温度 約 10,000K)の恒星では水素の準位 n=2 にある原子が最も多いため、バルマー・ジャンプから大きな影響を受ける。

これが理解しにくければ、次のような手順で考えてみよう。

1) 色―色図で x 軸は (B-V) 等級、y 軸は (U-B) 等級を表す。

2) x 軸は右へ行くほど (B-V) 等級が大きくなり、y 軸は下へ行くほど等級が大きくなる。

3) 等級が大きくなるというのは、各フィルターでの明るさの差がより大きくなるということである。

4) 色―色図で実際の恒星のグラフの形が黒体放射と異なるというのは、同じ色指数を持つ恒星を比較したときに (U-B) の値が大きいことを意味する。

5) (U-B) の値が大きいというのは、U フィルターでの等級がより大きい(より暗い)ことを意味する。

6) これはバルマー・ジャンプによって U フィルターの等級が大きく出たためである。グラフの軸をもう一度見てみよう。

実際の光度ではなく、U-B あるいは B-V の等級差だけで表されているということを、もう一度思い出してほしい。

3 ) 主系列星―超巨星の密度差

では、主系列星と超巨星で色―色図が異なる理由は何だろうか?

これは両者の密度差によるものである。

恒星の吸収線は、大気で起こる「光子の吸収」によって生じる。

光子の吸収は不透明度と関連している。

不透明度に「密度」が関係しているという事実を考えれば、恒星の吸収スペクトルもこれと同じであることがわかる。

ただし、超巨星の場合は恒星が膨張した状態であるため密度が低く、それに伴い色―色図で黒体との違いが「なだらかに」現れると考えることができる。

3. 色―色図とバルマー・ジャンプは何を意味するのか?

色―色図で黒体と実際の恒星の観測値の違いは何を意味するのか?

これは次のように要約できるだろう。

1) 黒体に対する恒星の構成元素の効果(バルマー・ジャンプ)が色―色図に現れる。これは恒星が完全な黒体ではないことを示している。

2) U, B, V フィルターによる観測がこのような効果をもたらす。したがってデータを解釈する際には観測機器がどのようなものかの理解が必要であり、観測機器によって結果が大きく変わり得る。

3) 恒星の表面密度の違いが色―色図の違いとして現れる。

バルマー・ジャンプ(バルマー不連続)が現れる理由は、恒星の大部分が水素で構成されているためである。

長い間天文学を見てきて、また学んできたが、星の光のスペクトルからこのようなさまざまな内容を知ることができるというのは、不思議であり新鮮である。

댓글을 불러오는 중...