好久不见,我在做9月的模拟考试时,看到了关于恒星光度等级的问题。

于是想写一篇关于光度等级的文章,决定在高中课程的基础上,进一步探讨光度等级不同为何会导致线宽不同的原因。

在EBS参考书中可以看到如下内容。

今天写的文章就是深入挖掘下面的内容。因为文章较长,所以分成了两个主题。

第一个是决定吸收线线宽的方法,第二个是决定光度等级的方法。

只想知道光度等级是什么的人可以直接点击去结论的链接。

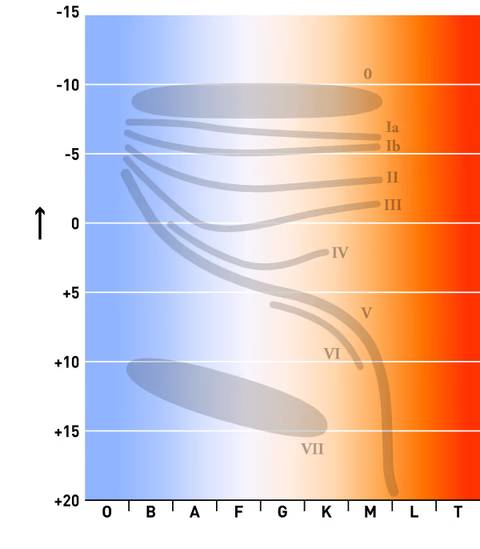

通过比较具有相同光谱类型的恒星光谱中出现的吸收线的线宽,可以知道恒星的大小,并通过比较来决定光度。

- EBS 高考特别讲解 地球科学1 P.145 -

在阅读文章之前,如果先阅读以下文章,将会对理解本文有很大帮助。

1. 光谱线和吸收线的线宽

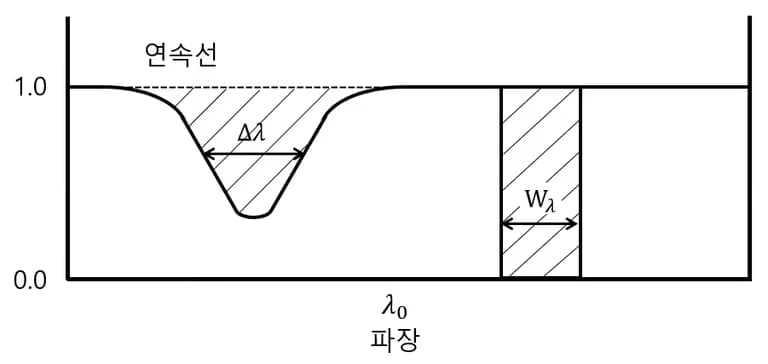

首先要了解我们通常看到的光谱线是如何形成的。通过光谱观测,当以恒星的波长强度(流量)表示时,会显示如下图所示的图形。

当以波长表示星光强度时,会大致呈现出普朗克曲线的形状,但被恒星大气吸收的波长显示出较低的强度。

这时,以未被吸收时的通常强度为基准(Fc),利用每个(波长强度/通常强度)(Fλ/Fc)来求出光谱的轮廓。

将此公式应用于所有波长时,恒星的强度就会呈现为一条线性。

更简单地说,这代表了以1为基准表示的星光吸收程度。

这时以中心波长(λ0)为基准的宽度被定义为吸收线的线宽(∆λ)。

然后,在以中心波长为基准描绘出与吸收线强度相同的面积的图形时,图形的宽度被定义为等效宽度(Wλ)。

如果在光谱中表示每个原子的吸收线等效宽度,通常所知的吸收光谱就会出现。

在教育课程中学习到的吸收光谱强度指的就是等效宽度。

但光度等级提到的是吸收线的线宽。

那么,吸收线的线宽是由什么因素决定的呢?

2. 吸收线线宽增加的因素

如上文所述,吸收线并没有以细线出现,而是在较宽的波长范围内出现。

例如,假设有一条氢原子从能级n=2 ➜ n=3被激发时吸收的吸收线。

吸收线的中心波长为λ=656.3nm。

但这吸收线不仅仅出现在λ=656.3nm,而是以一定范围出现。

以下是光谱中吸收线未以完整线条出现的一些原因。

由于以下原因,光谱吸收线以一个波长为中心向两侧扩散的形态出现,此时从中心波长到两侧的距离被称为吸收线的线宽。

1) 自然线宽增加

由于不确定性原理,无法精确决定原子的能量等级。

因此,由于许多原子的吸收线,以一个波长为中心而产生线宽。

2) 热多普勒线宽增加

气体原子不断运动。

此时,原子的运动速度与温度和化学成分有关。

粒子的视线方向引起的多普勒效应导致线宽增加。

3) 碰撞线宽增加(斯塔克效应)

原子的能量等级因接近的周围原子而改变。

周围原子越多,越靠近,就会产生多样的能量等级,从而导致线宽增加的效果。

因此,碰撞线宽增加随着密度越高(压力越高)而更多增加。

4) 泽曼效应

当原子置于强磁场中时,能量等级出现3个或以上的分裂现象。

在磁场强的恒星中,由于泽曼效应,线宽增加的现象发生。

3. 总结及结尾

恒星的吸收线并不是表现为一条细线,而是以有宽度出现,这称为线宽。

吸收线的线宽受到四个因素(自然线宽增加、热多普勒效应、斯塔克效应、泽曼效应)影响。

恒星的光度等级与这四个因素中的斯塔克效应有关。吸收线产生的气体压力越高,线宽越宽,这称为斯塔克效应。

这篇文章探讨了吸收线的线宽如何决定,受哪些因素影响。

如果想了解如何通过吸收线的线宽确定光度等级,请阅读下一篇文章。

댓글을 불러오는 중...