前回の記事では、Matplotlibでsubplotsを使ってグラフを描いてみた。

今回はnumpy の polynomial を利用して線形回帰分析を行ってみようと思う。

1. 線形回帰分析とは?

ウィキペディアを見ると、線形回帰分析を次のように説明している。

統計学において線形回帰は、従属変数 y と1つ以上の独立変数 X との線形な相関関係をモデル化する回帰分析手法である。

-ウィキペディア-

とても簡単に言えば、グラフにプロットされた値が持つ平均的な傾きであるとも言える。

線形回帰をグラフに表示することで、目でなんとなく見えている2つの値の相関関係を、よりはっきりと示すことができる。

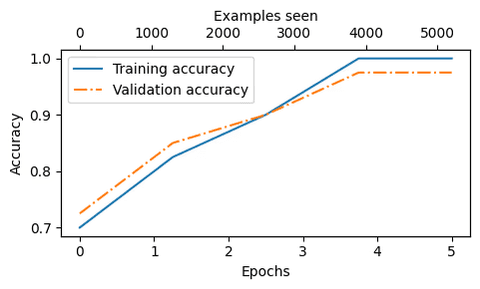

上のグラフは、kaggle からダウンロードしたデータを可視化したものである。

保護者の学歴、人種、学生の成績が含まれているが、その中から数学スコアと読解スコアの関係を図示してみた。

ファイルは下に添付したものをダウンロードしてもいいし、リンクから入って入手しても構わない。下のファイルは日本語化しておいたので、使いやすいほうを選んでほしい。

2. グラフを描く

まずは上のグラフのように、学生の数学スコアと読解スコアをscatterで描いてみよう。

前回の講座で見たコードと同じように始めて、読み込むファイルのパスだけ変更すればよい。

import pandas as pd

# モジュール呼び出しおよび日本語フォント設定

import matplotlib.pyplot as plt

import matplotlib

# MacOSでのフォント設定

# matplotlib.rcParams["font.family"] = "AppleGothic"

# Windowsでのフォント設定

matplotlib.rcParams["font.family"] = "Malgun Gothic"

# フォントサイズ設定

matplotlib.rcParams["font.size"] = 13

# マイナス記号表示の問題を解決

plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

score = pd.read_excel("./StudentsPerformance.xlsx")

score.head(3)

これを利用して、数学スコアと読解スコアを plt.scatter のパラメータとして渡す。

plt.scatter(score["수학점수"], score["읽기점수"])

このままではグラフがあまりきれいではないので、少し飾ってみた。

グラフの色、不透明度、各軸のラベルを追加した。

plt.scatter(score["수학점수"], score["읽기점수"], alpha=0.4, color="green")

plt.xlabel("수학점수")

plt.ylabel("읽기점수")

基本的なグラフが完成したので、ここからnumpy を活用して線形回帰分析をしてみよう。

3. Polynomial

numpy の polymomial を呼び出し、分析したいx の値、y の値、何次関数かをパラメータとして入力すればよい。

ここでは数学スコアと読解スコアを、1次関数で線形回帰分析してみよう。

from numpy.polynomial import Polynomial

f = Polynomial.fit(score["수학점수"], score["읽기점수"], 1)このように入力すると、polynomial は予測した線形関数を返してくれる。

したがって、f は x の値をパラメータとして受け取る関数になる。

次のように入力して、予測値を一度見てみよう。

from numpy.polynomial import Polynomial

f = Polynomial.fit(score["수학점수"], score["읽기점수"], 1)

f(40)

数学スコアが40点の学生の読解スコアの予測値は40になる。

ではグラフを描いてみよう。

4. 線形回帰グラフ

データの中の学生の数学スコアと読解スコアは、0から100まで整列された値ではない。

そのため、f にパラメータとして数学スコアをそのまま入れると、次数が高くなるほどグラフがめちゃくちゃになってしまう。

まず0から100までの数値を生成し、それを線形関数の x の値として渡してグラフを描く必要がある。

numpy の linspace は、開始点、終了点、その間に埋める数値の個数をパラメータとして受け取り、値を生成してくれる。

import numpy as np

x = np.linspace(0,100,200)

plt.plot(x,f(x))x の値を確認してみると、左のように生成されているのが分かる。

これを使ってグラフを描くと、下のようになる。

5. グラフを完成させる

あとは2つのグラフを重ねるだけで終わりだ。

plt.scatter(score["수학점수"], score["읽기점수"], alpha=0.4, color="green")

plt.xlabel("수학점수")

plt.ylabel("읽기점수")

plt.plot(x, f(x),"r--")

6. おわりに

今回は線形回帰分析を通して、2つの値がどのような関係を持っているかをグラフで描いてみた。

次回は、データ可視化を利用して高校の調査書(生徒記録)をどのように埋めていくかを考えるつもりだ。

댓글을 불러오는 중...