星のスペクトル型について学ぶとき、次のようなフレーズを一度は聞いたことがあるだろう。

Oh Be A Fine Girl Kiss Me

古典的な星のスペクトル型記憶法

これは星のスペクトル型を温度に応じて分類したものである。

星のスペクトルを観察し、初めて水素バルマー吸収線の強さに応じて A、B、C の順に分けた人物は ハーバード天文台のアニー・ジャンプ・キャノンという女性天文学者である。

なぜ温度によるバルマー線の強さが比例しないのに、上記の順序になるのだろうか?

この記事は単純に「星のスペクトル型を温度に応じて分類した」という言葉に納得できない理系の人々や教師資格試験を目指す人々のためのものである。

今日はボルツマン方程式、サハ方程式を通じてなぜ星のスペクトル型があのように決定されるのかを見てみよう。

1. 水素バルマー線の強さを決定する要因

水素バルマー線は水素の n=2 のレベルにあった水素が自分の遷移エネルギーに対応する振動数の電磁波を吸収することで発生する。

例えば、エネルギーレベル n=2 から n=3 に励起されるとき、そのエネルギーを持つ振動数の光だけを選択的に吸収する。

このとき、エネルギーレベル n=2 で励起されて吸収できるすべての振動数の吸収線を「バルマー線(Balmer line)」と呼ぶ。

水素バルマー吸収線の強さに影響を与える最も重要な要因は、「星にある水素中 n=2 のエネルギーレベルにある水素がどれだけあるか」である。

n=2 レベルに多くの水素が存在すると、バルマー系列の吸収線が強く発生する。

まずこの内容を定性的に考えてみよう。

高校の過程には出てこないが、互いの衝突により原子のエネルギーレベルが励起または基底状態に戻ることがある。

これをそれぞれ「衝突励起」、「衝突基底戻り」と呼ぶ。

水素ガスの温度が高ければ高いほど水素原子の平均運動速度が速く、多くの運動エネルギーを持つ。

したがって、温度が高いガスは、衝突により高エネルギーレベルを持つ原子が増える。

しかし問題は、温度が高すぎる場合にはエネルギーレベルが高すぎて、すべての原子が電離してしまうことだ。

これはバルマー線を弱くする要因である。

したがって、水素 n=2 のレベルで吸収線が発生するには、「適切な温度」が必要である。

1. 原子の衝突によってエネルギーレベルが励起または基底状態になることがある。

2. 温度が高いガスは原子が多くの運動エネルギーを持ち、それによって衝突励起が発生する。

3. ガスの温度が高いほど、高エネルギーレベルを持つ原子が増える。(ボルツマン方程式)

4. ガスの温度が高いほど電離される原子が増える。(サハ方程式)

5. 上記の 3 と 4 の効果をすべて考慮して「適切な温度」がどのようになるか考える必要がある。(ボルツマン-サハ方程式)それでは、それぞれを数式で見てみよう。

2. ボルツマン方程式

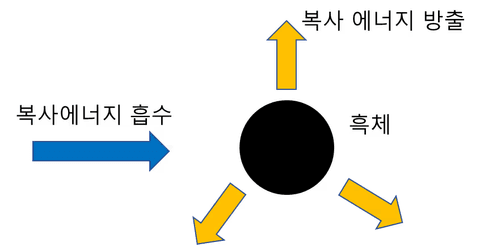

ボルツマン方程式は、あるガスがあるとき、衝突による励起と自発的遷移によって決まる励起原子数の比率に関する関数である。

温度が高いガスほど原子の平均運動エネルギーが高い。

物理2でガス運動を学んだ学生は以下の公式を知っているだろう。

原子の持つ運動エネルギーは温度に比例する。

したがって、高温のガスほど、衝突によって高エネルギーレベルを持つ分子が増え、高エネルギーレベルでの吸収線が強くなる。

これをまとめたのがオーストリアの物理学者ボルツマン(Ludwig Boltzmann)である。

ボルツマン方程式は以下の通りである。

N = 各レベルの数密度

q = 各レベルの縮重度

E = 各レベルのエネルギー私たちが常に覚えておくべきことは、これらすべての数式を暗記する必要はないということである。ボルツマン方程式は天文現象を理解するための基礎的な物理学的知識であって、目的ではない。 式が意味することにもう少し集中してみよう。

1) ボルツマン方程式でエネルギーレベル E(A) が E(B) より小さい場合、自然対数の上の括弧の値は常に負になる。

2) したがって、温度が高ければ高いほど N(B)/N(A) の比は増加し、温度が低ければ低いほど N(B)/N(A) の比は減少する。ボルツマン方程式は、温度が高いほど高エネルギーレベルを持つ原子が多いことを示唆している。

問題は、温度が高いと電離状態の原子も存在することだ。

これはサハ方程式で説明できる。

3. サハ方程式

温度が高いガスは輻射や衝突によって原子を電離させるエネルギーが多く、電子密度 N(e) が高ければ再結合できる確率が高くなる。

電離と再結合の比率が等しくなるとき、電離平衡の状態となり、これを定量的に表現したのがインドの物理学者サハ(Meghnad N. Saha)である。

サハ方程式は以下の通りである。

N(i) : 各電離段階の原子の数密度

A : いくつかの原子定数

N(e) : 電子の数密度

X(i) : 各電離段階での電離エネルギー

k : ボルツマン定数

T : 絶対温度サハ方程式はボルツマン方程式と似ているが、電子の数密度と温度の3/2乗に比例するという違いがある。

これは温度により大きな影響を受けることを意味する。

電離エネルギーより大きなエネルギーは原子を電離させ、電子の運動エネルギーが大きいほど再結合率は低下するためである。

本当にそうか気になって計算してみた。

他の数値を定数としておくと、温度に応じてどのようなグラフが描けるかグラフを描いてみた。

x 値に応じて y 値が指数関数的に増加するため、サハ方程式でも電離状態の原子/中性状態の原子の比が温度に応じて指数関数的に増加することが分かる。

温度が高いほど高い N(i+1)/N(i) の比率が増加する。

それでは、ボルツマン方程式とサハ方程式を合わせて水素原子でのバルマー線を分析してみよう。

4. ボルツマン-サハ方程式

ボルツマンサハ方程式を以下の順で組み合わせ、水素バルマー線に適用してみよう。

1) サハ方程式 --> 水素ガスに含まれる中性水素の量が分かる。

2) ボルツマン方程式 --> 中性水素中 n=2 レベルの水素の量が分かる。

3) ボルツマン-サハ方程式 --> 水素ガスに含まれる水素中 n=2 レベルにある状態の水素の比を求めることができる。

4) 結論 : 温度に応じた n=2 レベルにある水素原子の比率を求めることができ、それはバルマー線の強さと関連がある。そしてこれを求めるためのいくつかの仮定がある。

- 中性水素の大部分は基底状態にある。

- 水素の電離段階は一つだけである。

1) 水素バルマー線はn=2 段階にある中性水素の比率を求めればよい。

2) 全体の原子数 N は電離水素 N(+) と中性水素 N(0) の合計と考えられる。

3) 中性水素 N(0) が大部分基底レベル N(1)にあると仮定するなら、全体の原子 N に対する n=2 レベルの水素の量 N(2)は以下のように表される。

4) この式の解釈は以下のように解釈できる。

5) 結論 : このような式を元にグラフを描くと、以下のようにグラフが描かれる。

5. Oh! Be A Fine Girl Kiss Me - 結論

温度が低すぎると中性水素が多いが、n=2 レベルに上がるためのエネルギーが不足しており、温度が高すぎると水素が電離してバルマー吸収線を作ることができない。

例えば O 型と B 型の星は A 型星よりも相対的に温度が高いが、水素が電離しており、K 型と M 型の星は中性水素は多いが、n=2 レベルに上がるためのエネルギーが不十分である。

したがって、ボルツマン-サハ方程式を通じて推定したバルマー線が最も強い温度は約 10,000K であり、10,000 の表面温度を持つ星のスペクトル型は A 型である。

このような理由から、最初にバルマー線の強さに応じてスペクトル型の名前を A、B、C 順にしたが、これを温度に従って再配列することで順序が逆になったのである。

ただ単に覚えていた天文学的現象も、深い物理学的理解が必要な場合が多い。

そのような時には暗記せず、その方程式が何を意味するかを考えてみよう。そうすることで少しアクセスしやすくなるだろう。

댓글을 불러오는 중...