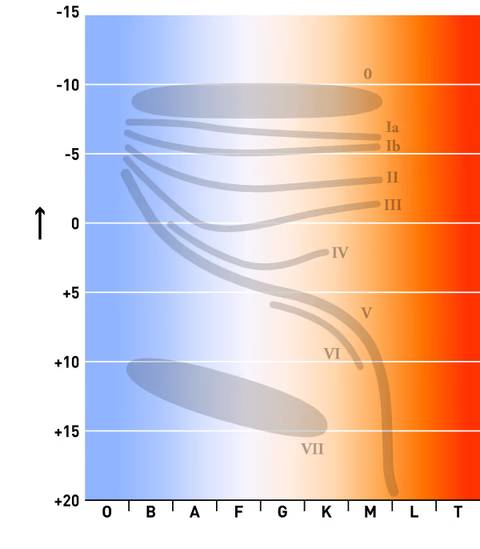

久しぶりに9月模擬試験を解いて星の光度階級に関する問題を見かけた。

そこで、光度階級に関する記事を書こうと思い、高校の教育課程を超えて、光度階級が異なると線幅が異なる理由について記事を書くことにした。

EBSの参考書にこのような内容が載っている。

今日書く記事はこの内容を深く掘り下げるものだ。記事が長いので2つのテーマに分けた。

第一は吸収線の線幅を決定する方法、第二は光度階級を決定する方法である。

光度階級が何かだけ知りたい人は結論のリンクへ進もう。

同じスペクトル型を持つ星のスペクトルで現れる吸収線の線幅を比較して星の大きさを知ることができ、これを比較して光度を決定することができる。

- EBS大学入試特講 地学1 P.145 -

記事を読む前に以下の記事を一度読んでおくと、この記事を理解する上で多くの助けになると思う。

1. スペクトル線と吸収線の線幅

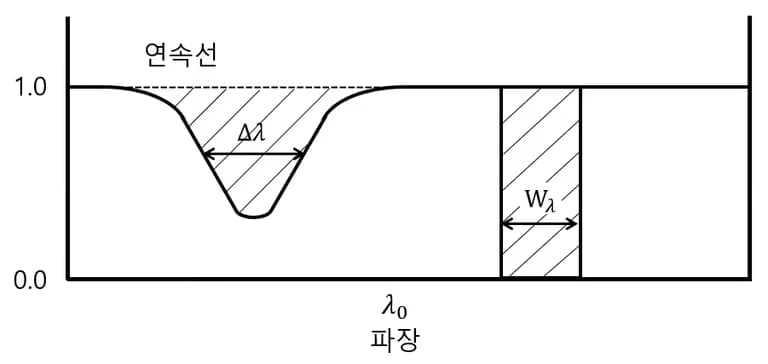

まず一般的に見るスペクトル線がどのように作られるかを知る必要がある。分光観測を通じて星の波長別強度(フラックス)を示すと以下のようなグラフが見える。

星の光の強度を波長別に示すとおおむねプランク曲線の形で現れるが、星の大気により吸収された波長では低い強度を示す。

この時、吸収が起こらなかった場合に見えていたであろう一般的な強度を基準(Fc)とし、各(波長別強度/一般的な強度)(Fλ/Fc)を用いてスペクトルの輪郭を求める。

このような式をすべての波長に適用すると、星の強度は一本の直線で表される。

もう少し簡単に言えば星の光が吸収された程度を1を基準に示したものである。

この時、中心波長(λ0)を基準に現れる幅を吸収線の線幅(∆λ)と定義する。

そして中心波長を基準に吸収線の強度と同じ面積を持つグラフを描いた時、そのグラフの幅を等価幅(Wλ)と定義する。

各原子ごとの吸収線の等価幅をスペクトルに表すと、一般的に知られている吸収スペクトルが現れる。

教育課程で学んだ吸収スペクトルの強度は等価幅を指す。

しかし光度階級で言うところのものは吸収線の線幅である。

では、吸収線の線幅はどの要素で決定されるのか?

2. 吸収線の線幅増加の要因

上記の文章のように吸収線は一本の細い線として現れず、それより広い波長範囲で現れる。

例えば水素原子がエネルギー準位 n=2 ➜ n=3で励起し吸収した吸収線があるとしよう。

吸収線の中心波長はλ=656.3nmであるだろう。

しかしこの吸収線がλ=656.3nmだけに現れるのではなく幅を持って現れることになる。

スペクトルで吸収線が完全な線として現れない理由をいくつか挙げてみよう。

以下のような理由によりスペクトルの吸収線は一本の波長を中心に横に広がった形を見せ、この時の中心波長からの幅を吸収線の線幅という。

1) 自然線幅の増加

不確定性の原理によって原子のエネルギー準位を正確に決定できない。

したがって多くの原子による吸収線も一本の波長を中心に線幅が発生する。

2) 熱的ドップラー線幅の増加

気体原子は絶えず動いている。

この時、原子の運動速度は温度や化学的組成に関連している。

粒子の視線方向によるドップラー効果が線幅の増加をもたらす。

3) 衝突線幅の増加(シュタルク効果)

原子のエネルギー準位が隣接する周囲の原子によって変化する。

周囲の原子が多いほど、またより近いほど多様なエネルギー準位が作られ、それにより線幅が増加する効果が発生する。

したがって衝突線幅の増加は密度が高いほど(圧力が高いほど)より多くの線幅増加をもたらす。

4) ゼーマン効果

原子が強い磁場に置かれた時、エネルギー準位が3つ以上に分かれる現象である。

磁場が強い星ではゼーマン効果によって線幅が増加する現象が発生する。

3. 要約およびまとめ

星の吸収線は一本の細い線として現れるのではなく、幅を持って現れ、これを線幅という。

吸収線の線幅は4つの要因(自然線幅の増加、熱的ドップラー効果、シュタルク効果、ゼーマン効果)に影響を受ける。

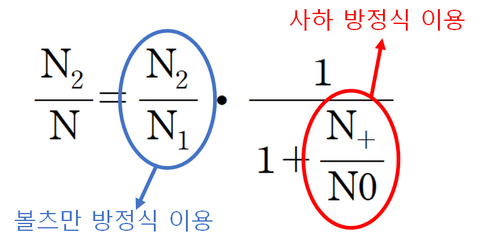

星の光度階級は4つの要因のうちシュタルク効果と関係がある。吸収線を作る気体の圧力が高ければ高いほど線幅が広がるのをシュタルク効果と呼ぶ。

今回の記事では吸収線の線幅がどのように決定され、どの要因に影響を受けるかを見てきた。

吸収線の線幅を通じてどのように光度階級を決定するかを知りたい場合は次の記事を読んでみよう。

댓글을 불러오는 중...