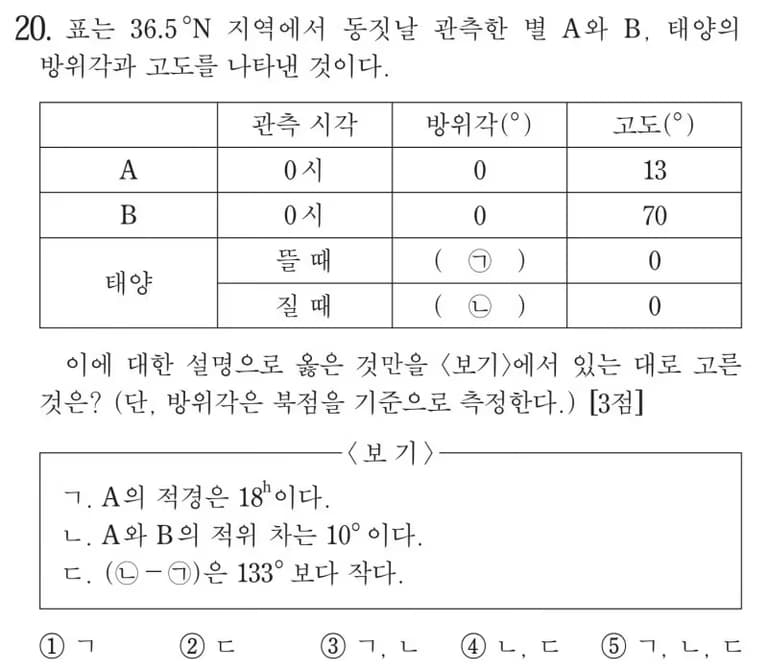

今日は私が記憶している天球に関連する伝説的な問題、2018年度修能地学1の第20問を解説しようと思う。

現在、地学で天球に関連する問題は地学2に移行している。

修能で地学2を準備している学生であれば、一度解いてみるのも良いだろう。

もちろん、ソウル大学を準備しているのでなければ、科学2の科目に手を出す人はいないだろうが....

まずは問題を目で一度確認してみよう。

1. 2018年度修能地学1 第20問

2. 視点 ㄱ, ㄴ 解説

観測地域: N 36.5度

星A, Bの観測時間: 0時(真夜中)

1) まず観測地域が北緯36.5º地域なので、地平線と天球北極が成す角度は36.5度になる。

2) 観測日は冬至なので、太陽の赤経は18時、赤緯は-23.5ºである。

3) 星AとBを観測した時間が0時なので、太陽が観測者の正反対にあることになる。

星AとBの高度がそれぞれ13º、70ºなので、これを天球北極に表示すると以下のようになる。少し混乱するので他の要素を少し消す。

それでは、各星の赤経と赤緯を推定すると視点ㄱとㄴを解決できる。

1) 冬至日0時に観測した星の方位角が全て0であるので、星の赤経は子午線に沿って天球赤道に届く場所の赤経を見ればよい。子午線に沿って下ると、星Aの赤経は18時、星Bの赤経は6hであることがわかる。

2) 赤緯は天球北極と各星の角距離を測った後、90ºから値を引けばよい。上の図を参考にして考えれば簡単なはずだ。

星Aの高度は13ºであるから36.5º-13º=23.5ºであり、90º-23.5º=66.5ºとなるので星Aの赤緯は66.5ºである。

星Bの高度は70ºであるから70º-36.5º=33.5ºであり、90º-33.5º=56.5ºとなるので星Bの赤緯は56.5ºである。3) 結果

| 赤経 | 赤緯 |

星A | 18h | 66.5º |

星B | 6h | 56.5º |

したがって視点のㄱとㄴは全て正しいことになります。

3. 視点 ㄷ 解説

さて、いよいよ視点ㄷです。私は視点ㄷを見てしばらく考えました。

133ºという数字は一体どこから出てきたのでしょうか?

緯度36.5度で夏至の時と冬至の時の太陽の移動経路を図で一度表現してみましょう。

太陽が春分点や秋分点にある時は東から出て西に沈むため、出て沈む時の方位角の差が180度になります。

しかし、太陽が移動して赤緯が生じるとこの値が変化します。

現在、冬至にいるので太陽の赤緯は-23.5ºです。

したがって、東から出て西に沈む方位角の差は180より小さくなります。

では、私たちが気になる方位角がどれくらい差があるのかです。東の地面を拡大してみましょう。

もしこの値が23.5ºだとすれば、東と西で共に方位角の減少が起こるため、(㉡ - ㉠) の値は180 - 23.5º*2 = 133ºになります。

しかし、私たちはピタゴラスさんの助けで三角形をよく理解しているため、この値が必ずしも23.5ºより大きいことを知っています。

したがって、(㉡ - ㉠) は133より小さくなるべきなので、視点ㄷは正しい。

4. 結論

ㄱ, ㄴ, ㄷの視点が全て正しいので答えは5番です。

正直、この問題はとても厳しい。

これを解けた高3がいるだろうか....

とても キリング問題のようです。

댓글을 불러오는 중...